ブログ

【経営】アンゾフの成長ベクトルで事業戦略の方向性を決める

戦略の方向性を考える

売上の公式は、売上=客単価×(既存客+新規客)です。

(分解式は他にもありますが、単純に分かりやすくしています)

上記の式から、売上を上げるには単価を上げるのか、客数を増やすのかのどちらかです。

客単価を上げるには、商品やサービス1個1個の単価を上げるか、一人のお客様に多く買ってもらうかになります。

また、客数を増やすには、既存のお客様に頻繁に買ってもらうか、新しいお客様に買ってもらうかになります。

客単価を上げる方法や客数を上げる方法は、いわば戦術レベルとなります。

もちろん個々の戦術レベルの施策を考えるだけでも良いのですが、事業として進むべき方向性を決めてからの方が、より有効な施策が考えれます。

そのため戦略レベルで進むべき方向性を考えるのに適したフレームワークとして、アンゾフの成長ベクトルがあります。

「アンゾフの成長ベクトル」で製品と市場の視点から進むべき方向を考える

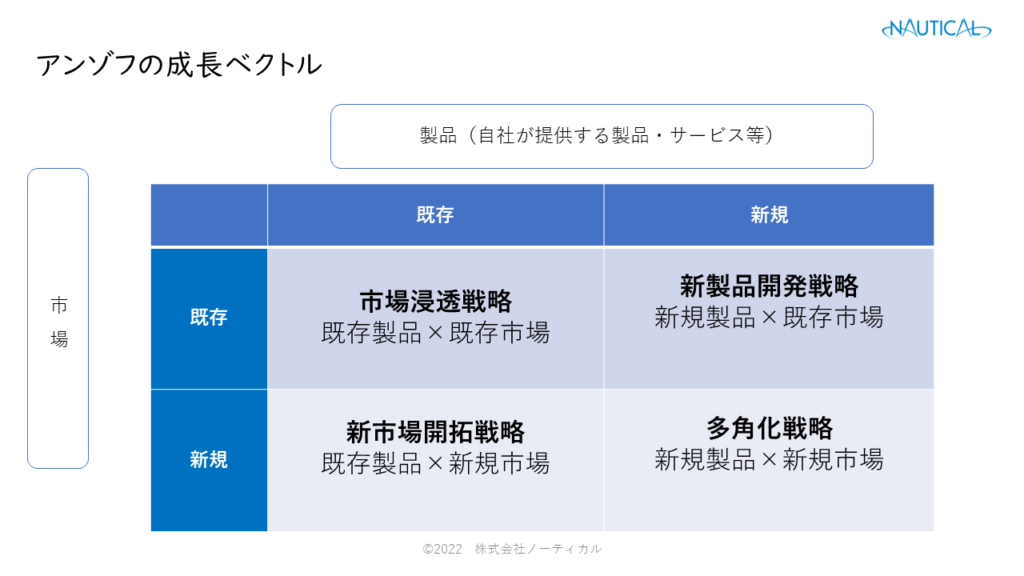

製品・サービスと市場の視点から方向性を導くのが、「アンゾフの成長ベクトル」と呼ばれるフレームワークです。

「アンゾフの成長マトリクス」とも呼ばれます。

診断報告書を制作する際にも、説明するために使いやすいフレームワークなのでよく使います。

製品・サービスと市場を既存と新規に分け、4つに分類します。

市場浸透戦略(既存市場×既存製品・サービス)

市場浸透戦略とは、既存の市場(顧客)に対して、既存の製品やサービスを提供する戦略です。

既存の製品やサービスの市場でのシェアを高める方法で、売上を伸ばす方法となります。

実施できていないことや足りないことを改善することで、伸びしろがまだある競合に勝てると分析したのであれば、市場浸透戦略は有効です。

例えば、売上が伸びていない原因が競合に比べて認知度が低いなら認知度を高める施策を行ったり、サービスレベルが低いのであれば高める施策を行ったりします。

中小企業では徹底されていないことが多く、また、即効性も高い方法と考えます。

製品やサービス、マーケティングミックスを磨くことで既存市場に対して売上を伸ばす戦略です。

新製品開発戦略(既存市場×新規製品・サービス)

新製品開発戦略とは、既存の市場(顧客)に対して、新たな製品やサービスを提供する戦略です。

既存の製品やサービスが成熟期や衰退期に入っていることが伸び悩みの原因であれば、新製品開発戦略は有効です。

取り扱っている製品やサービスの商品寿命が短かったり流行り廃りが頻繁にある業界(食料品や衣料)でよくみられます。

購買頻度が高いものは、真新しいものであれば手に取ってもらえるチャンスも増えるからでしょうか。

コンビニエンスストアに並ぶ商品の入れ替わりが激しいのは、新商品を投入しても見切りが早いからです。

結局は定番商品が最も利益を取っているのですが、小売り側の論理も働き次々と新商品が投入されています。

なかなか定番商品となるのも難しいのですが、ハマると安定した利益をもたらします。

顧客のニーズや潜在ニーズを考え提案する提案力や、実際に製品化する開発力を日ごろから高めている必要がある戦略です。

新市場開拓戦略(新規市場×既存製品・サービス)

新市場開拓戦略とは、新たな市場(顧客)に対して、既存の製品やサービスを提供する戦略です。

既存の製品やサービスの質が高くても、商圏が小さいことや縮小が伸び悩みの原因の場合、新たな販路を開拓する新市場開拓戦略は有効です。

地方でしか販売されていない商品でも、首都圏であれば販売の余地がまだあったり、国内市場だけでは頭打ちであれば海外に進出する戦略です。

販売力の強化は決して自社だけで行う必要もなく、商社や卸売業者の力を借りたりして展開することも可能です。

既存の商品やサービスを進出先の顧客に合わせてローカライズするかしないかなどの課題もありますが、販売力を強化することで現状を打開する戦略と言えます。

多角化戦略(新規市場×新規製品・サービス)

多角化戦略とは、新たな市場(顧客)に対して、新たな製品やサービスを提供する戦略です。

4つの戦略の中で、最も難易度が高くなります。

特に中小企業の場合は、経営資源(ヒトモノカネ)が限られますので、他の戦略より難易度格段に高くなります。

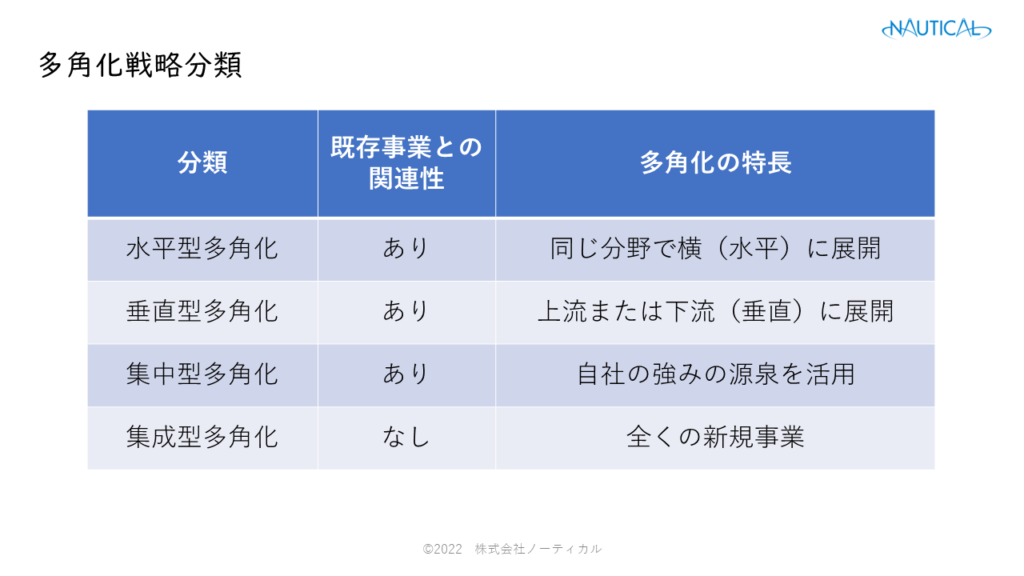

多角化戦略は、さらに4つに分類されます。

①水平型多角化

企業が持つ技術やノウハウを活かして異なる製品を提供する戦略です。

例として、バイクの製造販売を行っていたホンダが自動車事業へと進出しています。

②垂直型多角化

原材料の生産、製品の製造、販売やサービスの提供のつながり(サプライチェーン)の上流や下流への進出を図る戦略です。

例として、外食のサイゼイリアや小売りのイオンが原材料の生産や製品の製造などがあります。(上流工程への進出)

また、製造メーカーがネットなどで直販を行うなどもあります。(下流工程への進出)

③集中型多角化

既存事業で培った技術やノウハウ、ブランド力を活かして新しい事業に進出する戦略です。

例として、ビール会社がバイオ事業を手がけたり、富士フィルムが化粧品を作ったり、タニタがタニタ食堂を展開したりとするものです。

④集積型多角化

既存の事業と関連性がない分野へ進出する戦略です。

例として、セブン&アイホールディングスのセブン銀行、ダスキンのミスタードーナツなどの飲食事業などです。

進むべき戦略を決める際の注意点

多角化戦略では特に重要ですが、その戦略は相乗効果(シナジー)を発揮できるかに注意します。

よく言われるように1+1=2ではなく、1+1=3になるかがポイントとされます。

しかしながら、多くの場合は1+1=1.2と相乗効果を発揮する事は簡単なことではありません。

そして新たな試みを始めるには大なり小なりお金が必要です。

自社だけでは足りない場合、アウトソーシングや大学、他の企業など外部との連携を視野に入れて検討することも必要です。

相乗効果と限りある経営資源をどこに投下するのが良いのかを、考える手がかりとして使えるフレームワークと言えます。

中小企業診断士/ファイナンシャルプランナー/全経簿記上級

中小企業3社(食品製造・アパレル)で約20年間財務経理部門を担当。2017年に中小企業診断士として独立。2020年株式会社ノーティカル設立。

事業計画・資金計画の立案から金融機関折衝や資金調達、計画実行支援を中心に、経営改善や新規事業支援を行う。

-

-

-

お問い合わせ

Contact

- Webでのお問い合わせはこちら

- お問い合わせフォーム 24時間年中受付中