ブログ

【経営】現状分析ツールSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)の扱い方

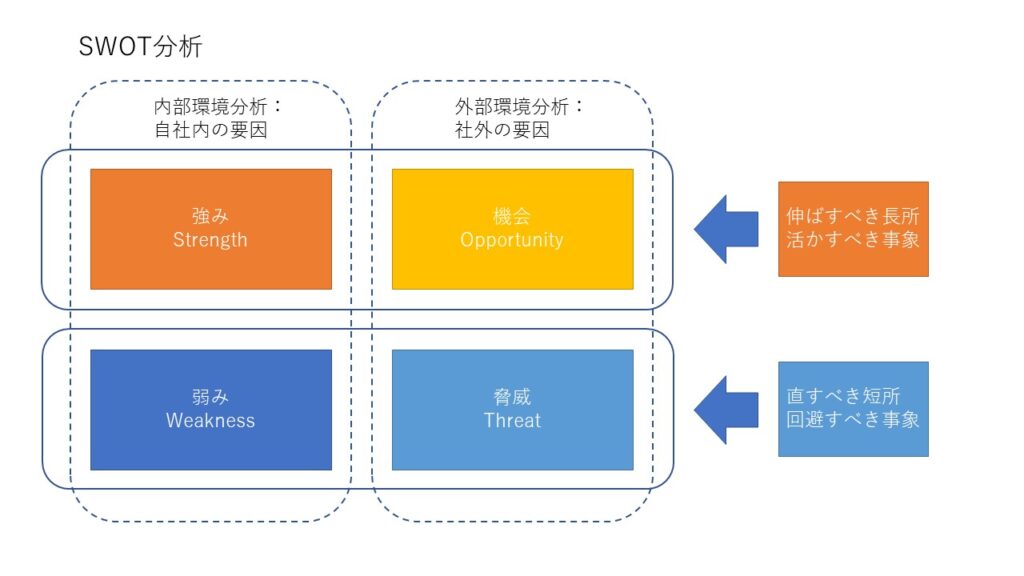

自社の状況を分析する際、定性分析の代表的な手法としてSWOT分析があります。

SWOT分析を使い、自社の置かれている状況を整理することで客観的に自社の状況を把握します。

SWOT分析は、経営の立て直し時に作成して金融機関へ提出する経営改善計画書や、補助金申請時に作成する補助事業計画書でも、必須項目のように求められます。

内部環境と外部環境の視点から、自社の強みと弱み、機会と脅威の4つに整理をして分析を行います。

使い勝手が良さそうに見えるがゆえに、あらゆる場面でSWOT分析を求められることがありますが、いざ作るとなると、なかなか難しいフレームワークでもあります。

SWOT分析 強み・弱み・機会・脅威

SWOT分析は、強み(strength)・弱み(weakness)・機会(opportunity)・脅威(threat)の4つで構成されており、その英語の頭文字をとってSWOT分析と呼ばれます。

「強み」とは、簡単に言えば「競合他社より優れていること」になります。

「弱み」とは、強みの裏返しで「競合他社に比べて劣っていること」と言えます。

強みと弱みは、自社の事に焦点を当てた分析となります。

「機会」とは、「自社にとって、好影響な外部環境の変化」のことです。

「脅威」とは、脅威の裏返しで、「自社にとって、不都合な外部環境の変化」です。

機会と脅威は、外部環境に焦点を当てた分析となります。

SWOT分析は「顧客」視点の軸を意識する

一口にSWOT分析と言っても、切り分けやモノの見方によって人それぞれになってしまします。

人によっては同じ事象を見ても強みになったり弱みになったりとする点が、簡単そうに見えて、実は使うのが難しいフレームワークと思います。

そのため、説明をする人によっても異なったりするので、余計に混乱を招く要因でもあります。

しかし、それなりにわかりやすく説明ができることもあり、多くの人に好まれて使用されています。

業績が思わしくない会社の場合、どうしても弱みばかり、もしくは外部環境の脅威ばかりが目にいくかもしれません。

例えば、「競合に比べて事業規模が小さい」ことが弱みと考えたとします。

競合に比べて事業規模が小さいと考えた経営者の頭には、「人が少ないから営業活動が弱い」、「設備が古くて小さいから生産性が悪い」、「使えるお金が少ないから開発できない」などなど、競合である大きな会社に比べて考えると弱みとなります。

これは競合と同じ戦略で、正面からぶつかり合うと、確かに弱みと言えることです。

ですが、小さな規模の会社のよくある戦略に、「スピード対応」「小回り」を活かす戦略があります。

その場合、大きな会社は一般的に組織化され決済まで時間がかかる、決まりごとがあるので柔軟な対応ができないといった競合の弱みに対して、小さいことでスピードある決済が可能であり、柔軟な対応が強みとなり得ることがあります。

このように、強みと弱みは、機会と脅威は捉え方によって真逆の結果となりえます。

これは、強みや弱みは相対評価で決まることで、評価軸が異なるからです。

ある一面から見ただけでは、正確な分析はできません。

同様に、機会や脅威も自社の強みの活かし方によって見方が異なります。

使うコツとしては、「顧客」にとってどうなのか、という軸を意識してみましょう。

例えば、現在の「顧客」に販売できているのはなぜなのか、を考えると強みが見つかりやすいと思います。

なぜなら、弱みばかりな会社からはモノを買ったりサービスを受けたりしようとは思わないはずです。

少なくとも、現時点で多少なりとも売れているのであれば、その理由があるはずで、それが強みである可能性は高いです。

また、「顧客」にとってどうなのかとは、想定される「競合」と比べてどうなのか、という視点もあります。

選ばれていることは、競合よりも優れていると顧客から思われているからです。

さらには、「商圏」内ではどうなのかという視点も大切です。

日本全国と考えると弱い部分ばかりが目に付くかもしれませんが、県内、市内、町内と商圏を絞ってそこで「顧客」からどう思われているのかにより、強みに変わったりします。

軸を意識して分析をすることがコツです。

分析の順番 外部→内部

分析の順番に決まりはないと思います。

外部と内部を行ったり来たりしながら考えてもいいと思います。

ですが、あえて「一番初めをどこから分析するか?」となると、外部環境分析を先にしているほうが、内部環境をやりやすくなると思います。

外部環境分析は客観的な事実やデータからの分析になり、その結果を受け、自社にとって強みなのか弱みなのかが見えやすくなります。

SWOT分析の目的は自社を知り、経営戦略に活かすため

SWOT分析の目的は自社を知り、経営戦略に活かすためです。

現時点における自社と外部環境を分析することで、新たな経営戦略を立てるための手掛かりとします。

自社の強みは本当のところ何なのか?

自社にとって好影響な変化とは何なのか?

を考え、新たな成長戦略に活かします。

また、自社にとって致命的な弱みは何なのか?

自社にとって不都合な変化を回避することはできないのか?

と、致命傷を避け外部環境の変化に対応するための対策を考えることで、持続可能な体制を整えます。

SWOT分析は、その入口のツールとなります。

「それはなぜ?」を問い、深めていく

SWOT分析であげた項目が、表面的な部分で終わっていることがあります。

ものづくり補助金の審査員をしているときに補助事業計画書によく書かれているのですが、例えば「技術力が高い」と強みにあげていたとします。

審査員側からすると「なぜ技術が高いと言える?」と考えてしまいます。

もう一歩踏み込んで「何を根拠に技術が高い」と言えるのか?を考えてみましょう。

例えばですが、競合他社が1/1000の精度しか出せないところを、1/10000の精度で加工ができるなど、数字的根拠などを交えると具体的に相手に伝わります。

一方で、主要顧客が1/1000の精度で十分であれば、1/10000は顧客にとってオーバースペックであり価値を感じない部分なので、強みとは言えないかもしれません。

かつての日本の家電メーカーが様々な機能を盛り込み、技術を売りにして販売していましたが、顧客にとって必要十分な機能が備わっていれば、特に高い技術を望んでいないといった状況になりました。

このような場合、現状の顧客先では強みでもないかもしれないが、1/10000の精度が必要な市場に販路開拓を考えるのであれば、強みと言えるかもしれません。

項目を組み合わせて、戦略や施策の検討に用いるクロスSWOT

SWOT分析は、戦略や施策の検討に用いるクロスSWOTがあります。

内部要因と外部要因を掛け合わせ、どのようにして自社の置かれている課題を解決するのが良いのかを検討するための手がかりとして活用できます。

基本的な戦略は下記の通りになります。

①機会×強み→積極戦略

自社の強みと事業機会を掛け合わせることで、積極的に収益拡大を狙います。

中小企業は限りある経営資源(ヒト・モノ・カネ)をこの部分に集中させ、事業の拡大を図るのがセオリーとされています。

②機会×弱み→改善戦略

せっかくの機会を逃すのではなく弱みを改善することで、収益拡大を狙います。機会を捉えることによる収益と、弱みを改善することによる時間やコストを考慮し、施策を考えます。

いち早く機会を捉えることで、収益拡大の機会を捉えることができますが、外した場合は業績の悪化などリスクも伴います。

③脅威×強み→差別化戦略

自社の強みを活かし、脅威となる部分から回避することで、収益拡大を狙います。

脅威となる部分を回避することで、自社の強みが活きる市場に経営資源を集中させることで、事業の拡大を図ります。

こちらも限りある経営資源を有効活用するため、自社の強みが生きるニッチな市場で戦うことは、中小企業のセオリーとされています。

④脅威×弱み→回避戦略

脅威と弱みの両方が重なっているので、基本は撤退・縮小など、致命傷を負わないようにする戦略となります。

基本的には、強みもなく機会もないような場合は、迅速に撤退を図ることが結果として会社を守れるでしょう。

クロスSWOTを必ずする必要は特にないと思います。

中小企業の場合、自然と「強み」と「機会」を活かす経営戦略になると思います。

あくまでも、ヒントをつかむための検討材料の一つとして扱えばよいのかなと思います。

さいごに

SWOT分析は広く使わるツールであるため、人によっては捉え方が異なったりします。

SWOT分析を行う目的は、自社の状況を客観的に知ることと、改善の糸口を見つけることです。

きれいに、きっちりとSWOT分析を行うことが重要ではありません。

「事業を立て直すため、何を伸ばしどこに経営資源を集中すべきか」

これを決めるために、現状把握の作業を行います。

中小企業診断士/ファイナンシャルプランナー/全経簿記上級

中小企業3社(食品製造・アパレル)で約20年間財務経理部門を担当。2017年に中小企業診断士として独立。2020年株式会社ノーティカル設立。

事業計画・資金計画の立案から金融機関折衝や資金調達、計画実行支援を中心に、経営改善や新規事業支援を行う。

-

-

-

お問い合わせ

Contact

- Webでのお問い合わせはこちら

- お問い合わせフォーム 24時間年中受付中